猫の皮膚にできたしこり、放っておいて大丈夫?肥満細胞腫かも!

こんにちは!

西調布犬猫クリニック 獣医師のマナです🐾

近隣にお住い(調布市/三鷹市/府中市)の皆様へ♪

5月に入り、忙しい新生活にも慣れ始めた頃でしょうか?

そんなお忙しい時期にでもご自宅でチェックできる病気についてご紹介します。

今回のテーマは猫の皮膚に発生する『肥満細胞腫』についてです!!

《はじめに》

ご自宅のネコちゃんとスキンシップをとっている際に皮膚に「しこりやできもの」を見つけたことはありませんか?

それはもしかすると「肥満細胞腫」かもしれません。猫に発生する腫瘍の一種であり、早期発見・適切な治療が重要です。本ブログでは、猫の皮膚肥満細胞腫について詳しく解説します。

《肥満細胞腫とは?》

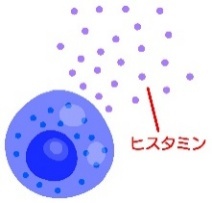

肥満細胞腫(Must cell tumor : MCT)とは、皮膚や内臓にできる腫瘍の一種です。肥満細胞はアレルギー反応などに関与する細胞で、もともと体内にみんな持っています。しかし、その細胞のDNAが変異し、腫瘍(がん)化すると細胞の秩序が失われ異常増殖します。

腫瘍といえば高齢の猫のイメージがあるかもしれませんが、肥満細胞腫の場合は例外で1歳の子猫から20歳の高齢猫までどの年齢でも発生することがあります。また、発生頻度の高い品種として、シャム、メインクーン、ラグドールなどが知られています。どの猫種も長毛さんなので、よく触らないと気づきにくいかと思います。

《ご自宅でのチェックポイント》

・皮膚のしこりや腫れ、瘡蓋がある。

・大きくなったり、小さくなったりすることがある。

・塗り薬や内服などを行うと、一旦治癒するが休薬すると再発する。

・腫瘤の周囲が炎症を起こし赤く腫れたり、内出血を起こす。

《診断方法》

形態はさまざまで、見た目だけでは判断できません。

以下のような方法で診断をします。

・針生検

採血で使用するような細い針で細胞を採取し、観察します。

※目の近くなどの針生検は安全のため鎮静麻酔をかけることがあります。

・組織生検

針生検で診断がつかない場合に腫瘤の一部を切除し、組織病理検査を行います。

針生検よりも多くのサンプルが採取できるため、より精度の高い診断が可能です。

※全身麻酔が必要です。

・超音波検査

皮膚に発生した肥満細胞腫のうち、約7%は脾臓においても病変が認められています。病変の発生場所により治療方針が異なるため、肥満細胞腫と診断された後には治療の前に血液検査や超音波検査など全身の評価が必要になります。

肥満細胞腫の場合、ご自宅での触りすぎは厳禁です!

細胞内の成分が漏れ出し、紅斑や浮腫、出血が生じることがあります。ひどい場合には胃潰瘍や低血圧などヒスタミンショックを起こす恐れがあります。

※院内検査後には予防処置(注射または内服)を行います。

肥満細胞腫

ご自宅で疑わしい異常を見つけたら、西調布犬猫クリニックまで!

《治療方法》

外科手術:全身麻酔をかけ、腫瘍を切除します。根治の可能性が一番高く、治療の第一選択となります。

薬物治療:手術ができない状況(持病や年齢など)の場合、抗がん剤やステロイドを使用します。この方法はあくまで緩和治療で根治は困難です。

🐈ご家族にお願いしたいこと🐈

病変が小さいうちに見つけることで病気の悪化や、手術時の負担を軽減できます。猫の皮膚に病変を見つけたら、早めに動物病院で診察を受けることが重要です。

ご家族が普段から愛猫の体を触ってチェックする習慣をつけることで、早期発見につながります。

長毛の猫は特に見つけづらいため、要チェックです!

おわりに

肥満細胞腫は早期発見と適切な治療が鍵となります。「しこりがあるけど大丈夫かな?」と思ったら、迷わず動物病院に相談しましょう。

猫の健康を守るために、定期的な健康チェックを心がけましょう!