猫の糖尿病 ー症状・原因・治療法ー

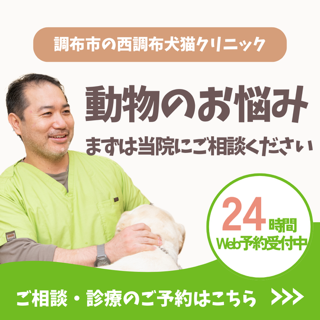

【調布市・三鷹市・府中市近隣にお住まいの飼い主様へ】

こんにちは!

西調布犬猫クリニック 看護師の歌田です🐈

最近、猫ちゃんの様子が「やけに水を飲む」「体重が減った」など気になる変化はありませんか?

猫の糖尿病は、早期発見と適切な治療がカギとなる重大な疾患です。

この記事では、「猫の糖尿病」の原因・症状・治療法・予防策まで徹底的に解説し、愛猫の健康を守るための情報をお届けします。

<猫の糖尿病とは?>

猫の糖尿病とは、血糖値を下げる働きをするホルモン「インスリン」が不足する、または正常に機能しないために、血糖値が高くなってしまう病気です。

インスリン抵抗性とは、体内にインスリンがあっても十分に効果を発揮できない状態を指します。

ここがポイント👇

猫の糖尿病は放置すると命に関わります。早期発見・早期治療が重要です。

<猫の糖尿病の主な原因>

猫の糖尿病には、次のような原因が考えられます。

・肥満

肥満は猫の糖尿病最大のリスクです。脂肪細胞がインスリンの効きを妨げ、血糖値が異常に高くなります。

・加齢

10歳以上の高齢猫では、自然なホルモンバランスの変化により発症リスクが上昇します。

・ストレスや慢性疾患

膵炎やクッシング症候群などの病気を持つ猫では、ホルモンの異常分泌により糖尿病を発症しやすくなります。

<猫の糖尿病の症状>

「最近なんだか様子が変?」と感じたら、以下の症状をチェックしてください✅

・多飲多尿

急に水を大量に飲み、トイレ回数や尿量が増える現象です。

・体重減少

食欲はあるのに体重が減る場合、糖の代謝異常が進行しているサインです。

・食欲増加

エネルギー不足を補うため、過剰に食べるようになります。

・被毛の艶の悪化

血糖値が高い状態が続くと、皮膚や被毛の状態も悪化します。

重篤になると、「ケトアシドーシス」という、身体が酸性に傾いてしまう状態になり、早急に治療が必要となります。

<猫の糖尿病の診断方法>

正確な診断には以下の検査が行われます。

・血液検査

血糖値の上昇に加え、フルクトサミン値(過去2~3週間の平均血糖)も測定します。

・尿検査

尿に糖が出ているか、同時に尿路感染症がないかを確認します。

これらに加えて、多飲多尿や体重減少などの特徴的な症状があるかも含めて診断をします。

<猫の糖尿病の治療法>

・インスリン治療

毎日決まった時間にインスリンを皮下注射します。治療初期は自宅で血糖値を測定できるセンサーを装着し、血糖値をコントロールしていきます。

理想的な血糖コントロールが達成されるまでは最低でも4〜6週間かかるといわれています。

⚠️ 血糖コントロール失敗で低血糖リスクがあるので、おかしいなと感じたらかかりつけ医へ連絡を!

・食事療法

高たんぱく・低炭水化物の療法食が基本となります。

<猫の糖尿病は完治するのか?>

肥満型の糖尿病では、治療により「寛解」する場合があります。

ただし、完治ではなく「経過観察が生涯必要」という点に注意が必要です。

<猫の糖尿病の予防法>

・適正体重の維持

過剰な肥満を防ぐことが最大の予防策です。肥満の場合、体重の減少に気付きにくいので、定期的に体重測定をすると良いでしょう。

・定期健診

年に1回以上、血液検査・尿検査を受けましょう。

・ストレス管理

安心できる環境づくりが、内分泌異常の予防に役立ちます。

猫ちゃんの糖尿病は血糖値を良好にコントロールができていれば、糖尿病が直接命に関わる事はありません。

小さな変化を逃さず、「おかしいな」と感じたら、西調布犬猫クリニックへ今すぐご相談ください!